「稲荷神社大祭」が斎行されます。

萩・浜崎の住吉神社に「稲荷まつり」の「のぼり旗」が掲げられました。

「稲荷のぼり旗」は個人の健康や事業所の繁栄を祈願し、お稲荷様のご加護があることを願ってご芳志されたものです。

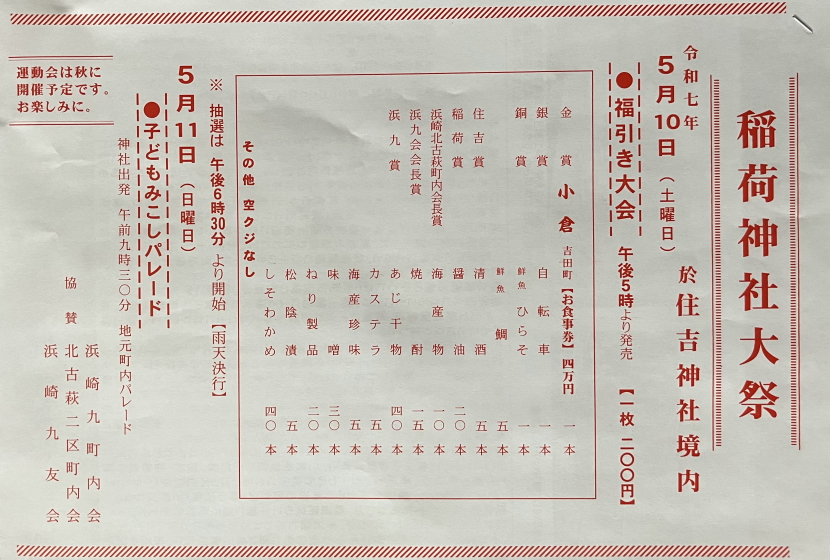

今年は5月10日(土)・11日(日)に「稲荷神社大祭」祭礼が執り行われます。浜崎では、「稲荷まつり」と呼び親しまれています。

本年も祭礼行事として「神事」と「子どもみこし」と「福引き抽選会」が開催されます。

境内神社の「稲荷神社」は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を祀り、石見国七つ尾山から益田刑部勧請され、宝永5年(1708年)に住吉神社内に移転されました。

「恵美須神社」は事代主神(ことしろぬしのかみ) ・保食神(うけもちのかみ)を祀り、毛利輝元の入府前から堀内の深野町に鎮座したものを、築城のため浜崎浦へ移転、元禄年中(1688年~1703年)に現在地に鎮座されました。

毎年「稲荷まつり」開催の土曜日には、港町浜崎の春の風物詩だった「いわし供養豊漁祭」が「稲荷神社」境内で、漁業者や(株)浜崎卸売市場関係者、水産加工業者で執り行われていました。神事はもとより、いわしの放流、テレビをはじめとする豪華景品が当たる漁業関係者全てを対象とした福引き、魚市場内会場や料亭での直会などで終日賑わっていました。

50年強の歴史を数える「いわし供養豊漁祭」でしたが、主催をしていた萩海産物加工協同組合が解散し、さらにその後供養祭を引き継いだ(株)浜崎卸売市場が廃業となったため5年前に終了となりました。

漁獲量の減少や時代の変化で様々な行事が変わりました。

参考文献 : 『住吉神社誌』,1668年,県史編纂所史料,山口県文書館蔵 / 『防長寺社由来 第6巻』,1985年,山口県文書館蔵